駒の種類と並べ方

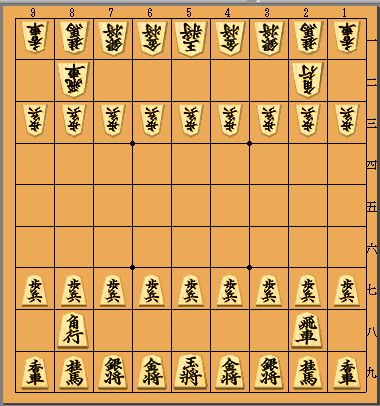

下の図は将棋の盤に駒を並べた状態を表わしたものです。上端と右端に数字が書いてありますが、もちろん 実際の将棋盤にはこのような文字はありません。この数字は盤上の駒の位置を表わすために、便宜的につ けたものです。

ここでは将棋の盤、駒の種類と裏表に書いてある文字の読み方、駒の特徴などについて説明します。

※駒の動かし方や棋譜の読み方などについては、ページを改めて詳しく解説しています。

将棋盤

将棋盤

将棋は右のように、9×9のマス目に駒を並べてから、ゲームを始めます。盤の下から3段目までは自分の陣地(自陣)で、上から3段目までが相手の陣地(敵陣)です。

将棋盤は一枚の板に線を引いて作ったものが一般的ですが、下に脚(あし)が4本ついた3寸盤や5寸盤などの立派なものから、駒音がしないように柔らかい樹脂でできた盤までいろいろあります。その他持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の盤や、マグネット盤などもあり、将棋をする環境や目的などによって使い分けます。たたみの上で将棋を指すことが少なくなった現代では、脚付きの立派な将棋盤を使うのは、プロ棋士をはじめとする一部の人だけです。

駒の種類

王将(玉将)

王将(おうしょう)=通称「王」の並べる位置は上図のように、それぞれの最下段中央です。王の駒はよく見ると、下段=先手側が「玉(ぎょく)」の字になっています。「王」の駒は上手(うわて)、または目上の人が持ち、「玉」は下手(したて)、または目下のものが持つことになっています。しかし、親しい間柄ではあまりこだわらないのが普通で、将棋をやっていてもこうした作法を知らない人もたくさんいます。

王将(おうしょう)=通称「王」の並べる位置は上図のように、それぞれの最下段中央です。王の駒はよく見ると、下段=先手側が「玉(ぎょく)」の字になっています。「王」の駒は上手(うわて)、または目上の人が持ち、「玉」は下手(したて)、または目下のものが持つことになっています。しかし、親しい間柄ではあまりこだわらないのが普通で、将棋をやっていてもこうした作法を知らない人もたくさんいます。金将

金将(きんしょう)は王の両隣に2枚並んでいる駒で、通常、「金」の通称で呼ばれます。王の守りに最も重要な駒です。また、最後に敵の王を詰めるときにも重要な駒で、金が駒台にあるかどうかは勝負に大きく影響します。

金将(きんしょう)は王の両隣に2枚並んでいる駒で、通常、「金」の通称で呼ばれます。王の守りに最も重要な駒です。また、最後に敵の王を詰めるときにも重要な駒で、金が駒台にあるかどうかは勝負に大きく影響します。銀将

銀将(ぎんしょう)は、金のさらに外側に2枚並んだ駒です。通称は「銀」。攻めと守りの両方に重要な駒です。裏に赤い文字で「金」を少しくずした文字があるのは、敵陣に入って出世した時に使います(これを「成る」という)。

銀将(ぎんしょう)は、金のさらに外側に2枚並んだ駒です。通称は「銀」。攻めと守りの両方に重要な駒です。裏に赤い文字で「金」を少しくずした文字があるのは、敵陣に入って出世した時に使います(これを「成る」という)。桂馬

桂馬(けいま)は銀のさらに隣にある駒で、通称は「桂(けい)」です。ただ一つ、他の駒を飛び越せる特殊な動きの駒で、もっぱら攻めに使います。なお、裏の赤文字は「金」のくずし字。敵陣に入ると駒を裏返して「金」に成り、金と同じ動きになります。

桂馬(けいま)は銀のさらに隣にある駒で、通称は「桂(けい)」です。ただ一つ、他の駒を飛び越せる特殊な動きの駒で、もっぱら攻めに使います。なお、裏の赤文字は「金」のくずし字。敵陣に入ると駒を裏返して「金」に成り、金と同じ動きになります。香車

香車(きょうしゃ)は下段の両隅にある駒で、「香(きょう)」の通称で呼ばれます。ニックネームを「やり」というように、ひたすら前に突撃していくだけの動きしかできません。裏の赤文字はかなりくずした「金」。敵陣に入ると、銀、桂と同様に「金」に成れます。

香車(きょうしゃ)は下段の両隅にある駒で、「香(きょう)」の通称で呼ばれます。ニックネームを「やり」というように、ひたすら前に突撃していくだけの動きしかできません。裏の赤文字はかなりくずした「金」。敵陣に入ると、銀、桂と同様に「金」に成れます。歩兵

3段目に並ぶ9枚の駒「歩兵」は、「ふひょう」と読みますが、「歩(ふ)」という名で呼ばれます。前にひとつしか進めない最も弱い駒で、真っ先に取ったり取られたりします。でも、歩を何枚も手に持った時、いろいろな技が使えます。裏の「と」の字は「金」を極限まで崩したもので、やはり敵陣で成って「金」の力を得ます。歩兵が金将になるのですから、これ以上の出世はありません。

3段目に並ぶ9枚の駒「歩兵」は、「ふひょう」と読みますが、「歩(ふ)」という名で呼ばれます。前にひとつしか進めない最も弱い駒で、真っ先に取ったり取られたりします。でも、歩を何枚も手に持った時、いろいろな技が使えます。裏の「と」の字は「金」を極限まで崩したもので、やはり敵陣で成って「金」の力を得ます。歩兵が金将になるのですから、これ以上の出世はありません。飛車

中段の右側、桂馬の上にある駒が飛車(ひしゃ)で、攻めの要となる最も強力な駒です。これが敵陣に入ると裏返って「龍王」=通称「龍(りゅう)」になり、さらにパワーアップします。初心者は、まずこの飛車を中心とした攻めの形を覚えることが、上達のカギを握ります。

中段の右側、桂馬の上にある駒が飛車(ひしゃ)で、攻めの要となる最も強力な駒です。これが敵陣に入ると裏返って「龍王」=通称「龍(りゅう)」になり、さらにパワーアップします。初心者は、まずこの飛車を中心とした攻めの形を覚えることが、上達のカギを握ります。角行

中段の左側、桂馬の上にある「角行」は、「かくぎょう」と読みますが、実際にそう呼ばれることはほとんどなく、単に「角」と呼ばれます。敵陣に入ると「龍馬(りゅうま)」=通称「馬(うま)」と成って、龍と並ぶ最強の駒になります。

中段の左側、桂馬の上にある「角行」は、「かくぎょう」と読みますが、実際にそう呼ばれることはほとんどなく、単に「角」と呼ばれます。敵陣に入ると「龍馬(りゅうま)」=通称「馬(うま)」と成って、龍と並ぶ最強の駒になります。なお、飛車と角はあらゆる戦術の柱となるばかりでなく、破壊力も群を抜くため、「大駒」と呼ばれて他の駒と区別されています。

TOP NEXT⇒将棋の目的と初歩的なルール HOME